"Seni Membuat Huruf Sunda - Keindahan dan Kreativitas"

6. Jenis Aksara Latin

Keberadaan aksara Latin di masyarakat Nusantara awal mulanya merupakan akibat terjadinya kontak dengan bangsa-bangsa Eropa sejak awal abad ke-16, terutama dengan bangsa Belanda. Sejak itu, aksara Latin mulai menampakkan diri dalam pergaulan dengan lingkungan kebudayaan yang ada, tetapi ruang lingkupnya masih terbatas pada kelompok bangsa pendatang.

Pada abad berikutnya, aksara Latin mulai dikenal oleh sebagian kecil masyarakat pribumi, hal ini terbukti antara lain dengan adanya arsip Piagam Perjanjian antara Susuhunan Pakubuwana I dengan Gubernur Jenderal Kompeni Belanda tertanggal 5 Oktober 1706 yang menggunakan aksara Latin dan berdampingan dengan aksara Carakan.

Di Jawa Barat sendiri hal serupa dapat ditemukan antara lain dalam Surat Keputusan tertanggal 3 November 1705 dan 9 Pebruari 1706 yang dikeluarkan oleh Kompeni Belanda bersama para penguasa di wilayah Cirebon. Aksara Latin dipakai berdampingan dengan aksara Arab Gundul bersama aksara Cacarakan.

Pada akhir abad ke-19 hingga bagian awal abad ke-20, pengaruh aksara Latin semakin kuat dengan diajarkannya di sekolah-sekolah guna pengajaran bagi anak-anak pribumi, terutama pada sekolah pendidikan guru. Kemudian berdiri pula sebuah “Commisi voor de Volkslectuur” (Komisi Bacaan Rakyat) yang akhirnya berubah menjadi “Balai Pustaka” hingga saat ini.

Sejak itu diterbitkan buku-buku yang menggunakan aksara Latin dalam beberapa bahasa daerah. Buku-buku tersebut bukan hanya berupa karya sastra, tetapi berkaitan pula dengan pengetahuan tentang pertanian. peternakan, kesehatan, arsitektur, ekonomi, dan lain sebagainya.

“Buku yang terbit dalam aksara Latin berbahasa Sunda antara lain Piwoelang Miara Hajam, Mitra Noe Tani, Elmoe Kabeungharan, Miara Embe, Oebar Kampoeng, Kadaharan Noe Beunang Dililakeun, Miara Mouedjaer, yang para penulisnya sebagian besar dari kalangan guru.”

6 Jenis Aksara Yang Digunakan Orang Sunda Dulu Hingga Sekarang

Demikian pula dari bahasa yang digunakan oleh masyarakat sunda dahulu ada beberapa macam seperti Bahasa Sangsekerta, Bahasa sunda (kuno dan baru), Bahasa Jawa (kuno, cirebon, banten, dan priangan), Bahasa Melayu, Bahasa Arab, dan Bahasa Belanda.

Para ahli paleografi umumnya berpendapat bahwa aksara atau lulisan yang digunakan yang berkembang diwilayah nusantara termasuk juga yang ada di jawa barat bahkan di Semenanjung, Malaya, Muangthai Selatan, Kamboja, dan Vietnam Selatan, secara tipologis dapat dilacak awal mulanya dari aksara prasasti raja-raja dinasti pallawa di India selatan pada abad ke-4 yang berbahasa Sangsekerta.

Pada dasarnya pengaruh aksara-aksara tersebut dapat dibedakan ke dalam tiga tipe utama, yang diantaranya yaitu:

1. Early Pallawa (Palawa Awal) yang mengacu pada model calukya dan wenggi. 2. Later Pallawa (Palawa Lanjut) yang mengacu kepada model Pali (Ava dan Siam) dan model Kamboja. 3. Pra-Nagari yang mengacu kepada model Dewa Nagari dan Nepal.Aksara tipe Pallawa Awal yang ditemukan di jawa barat (tatar pasundan) digunakan dalam prasasti zaman Tarumanegara, seperti pada Prasasti Kebon kopi, Ciaruteun, Jambu, dan Tugu. Sedangkan Aksara tipe Palawa Lanjut digunakan dalam prasasti antara abad ke-6 hingga ke-8, antara lain terlihat pada prasasti Tuk Mas dan Prasasti Canggal yang diketahui merupakan teks terakhir yang ditulis dengan aksara palawa di indonesia dan berasal dari jawa tengah.

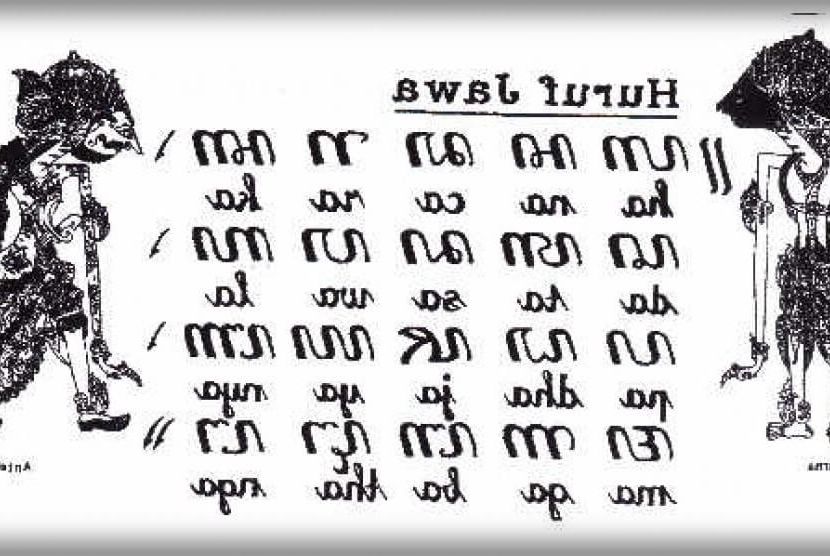

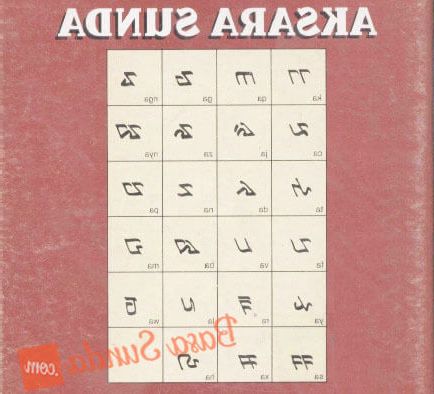

Jenis Aksara Sunda

Untuk mempelajari aksara Sunda, Moms harus terlebih dahulu mengetahui jenis-jenisnya.

Secara umum, ada lima jenis aksara Sunda yakni aksara tanda baca, rarangken, angka, dan swara.

Aksara Sunda ada 32 huruf yang nantinya akan dibagi menjadi huruf vokal dan konsonan.

Untuk penjelasan lengkapnya, Moms bisa mengeceknya di bawah ini!

1. Aksara Ngalagena

Untuk jenis yang pertama adalah aksara Ngalagena.

Aksara Sunda ini merupakan aksara yang terdiri dari lambang bunyi dari fonem konsonan sehingga sering dijuluki dengan nama aksara konsonan.

Aksara Ngalagena terdiri 15 huruf yakni, ka, ga, nga, ca, ja, nya, ta, da, na, pa, ba, ma, ya, ra, la, wa, sa, ha, fa, va, qa, xa, za, kha, dan sya.

Jika Moms perhatikan, aksara Ngalagena ini mengandung bunyi vokal a.

Untuk cara membacanya akan disesuaikan dengan sistem kedudukan alat ucap seperti pada kerongkongan, langit-langit mulut, gigi, dan bibir.

2. Aksara Swara

Ada aksara konsonan, ada juga aksara vokal yang dinamakan aksara Swara. Aksara Swara ini memiliki serapan harkat bunyi vokal.

Aksara Swara ini hanya terdiri dari tujuh huruf, yakni a, i, u, e, dan o, é, dan eu.

Dari ketujuhnya, ada tiga aksara Swara yakni a, é, dan i yang memiliki dua lambang pada penulisannya.

Carita Ratu Pakuan's (CRP) Model [ edit ]

- Phoenician alphabet

- Aramaic alphabet

- Brāhmī

- Pallava

- Old Kawi

- CRP Sundanese script

(Aksara Sunda CRP)

This type of script is found in one of the ancient Sundanese manuscripts entitled: Carita Ratu Pakuan. It is often used as a representation for the whole Old Sundanese script.

The Carita Ratu Pakuan manuscript comes from kropak 410 at the National Library of Indonesia (PNRI) which is now in the Sri Baduga Museum Bandung. This manuscript was written by "Kai Raga".

We can read Kai Raga's profile from Ratu Pakuan (1970) by Atja and Three Enchantments of Old Sundanese (2009) composed of J. Noorduyn and A. Teeuw. Based on the two books, Kai Raga is a hermit who lives around Sutanangtung, Mount Larang Srimanganti. This mountain is the ancient name of Mount Cikuray, Garut, today.

Through Pleyte's search and interpretation of Ratu Pakuan and the Three Enchantments of Old Sundanese, Kai Raga is thought to have lived in the early 18th century. Pleyte's search and interpretation is based on comparisons of the manuscripts he wrote with the Carita Waruga Guru manuscript which shows the similarity of the characters.

Kai Raga's writings and collections were passed down to his relatives. He himself did not leave any offspring. And, when Raden Saleh in 1856 searched for ancient relics at the initiative of the Batavian Society of Arts and Sciences (BGKW), Kai Raga's legacy manuscripts were handed over to the painter.

Carita Ratu Pakuan, as noted by Atja (1970), is divided into two parts. First, regarding the hermitages of the pohaci who will incarnate the daughters of the official candidates for the wife of Ratu Pakuan or Prabu Siliwangi. Second, regarding the story of Putri Ngambetkasih as the wife of Ratu Pakuan.

Apart from the Carita Ratu Pakuan Manuscript, other manuscripts that use a similar script are usually written on manuscripts that use palm leaf media, including: Kawih Panyaraman manuscript, Pakeling manuscript etc. Apart from being written on palm leaf media, similar characters were also written on bamboo media, including: Sanghyang Jati Maha Pitutur manuscript and Carita Waruga Guru manuscript.

Tags: kerajinan - CRP Sundanese script

- Old Kawi

- Pallava

- Brāhmī

- Aramaic alphabet